De l'harmonie dans l'art

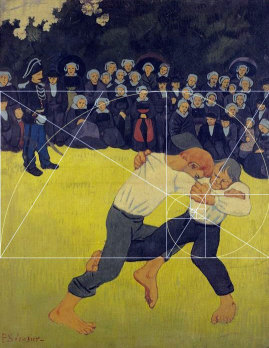

Il y a quelques années , je me suis retrouvé face à un tableau de Paul Sérusier au musée de Pont-Aven. Ce tableau ( pas un des meilleurs Sérusier !) était accompagné d'un texte relatif au nombre d'or.

Ce texte nous informait que l'emploi de la proportion divine avait contribué à la réalisation de cette oeuvre.

Mais cela ne sautait vraiment pas aux yeux, mais vraiment pas aux yeux ! D'ailleurs une notice de montage pour un meuble iKEA était mille fois plus explicite !

Paul Sérusier était pourtant connu comme un fervent défenseur de cette proportion mahématique appliquée à l'art (Quand je me hasarde à parler de mathématiques en Art, on sourit comme à un fou. Dans notre société, on oppose les mathématiques à l'Art comme on oppose la science à la religion .... - Paul Sérusier, 1921).

Je me suis mis alors tout simplement dans la peau d'un collégien qui devait comprendre le nombre d'or grâce à cette peinture.

Certes l'utilisation de la proportion magique transcende toute construction, qu'elle soit naturelle, architecturale, picturale etc....., mais encore faut-il comprendre comment on la détermine pour pouvoir l'appliquer et surtout l'apprécier. Une présentation pédagogique de ce fameux nombre d'or réellement accessible à tout un chacun m'a paru alors nécessaire.

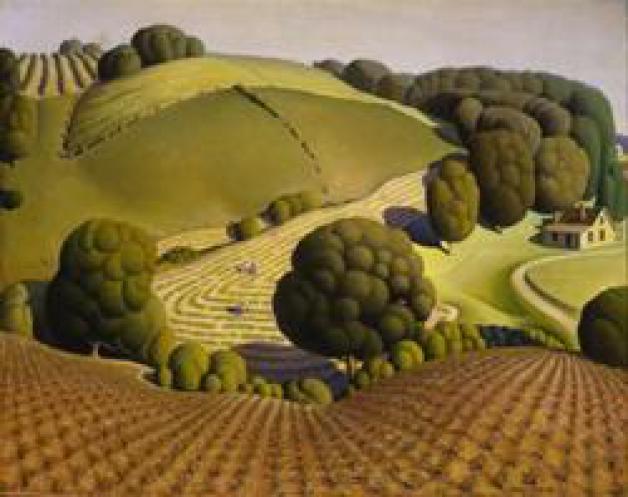

Je me suis rappelé que par curiosité, j'avais étudié de mon côté l'utilisation du nombre d'or par Grant WOOD. J'avais remarqué que ses oeuvres étaient fidèlement construites selon son principe. Voilà qui nous changeait des exemples traditionnels comme Seurat, Vinci ou Boticelli.

Grant Wood, peintre populaire américain évoluant aux frontières du naïf, propose des œuvres accessibles, dommage qu'elles ne soient pas plus utilisées dans un but pédagogique. Petits et grands peuvent facilement apprécier son art sans se faire des nœuds au cerveau.

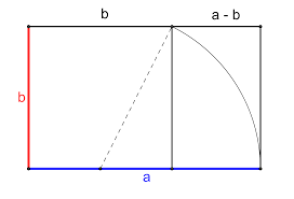

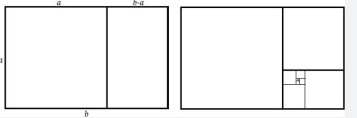

Le nombre d'or (PHI - φ) est un rapport entre deux longueurs qui équivaut à : 1,618 033 988 749...... (décimale infinie).

Le nombre d'or sous-tend nombre de figures géométriques très présentes dans la nature (coquillages, plantes, corps humains etc). On appelle aussi cette règle proportion divine, proportion d'or, section d'or.

En 1930, le grand Einstein a écrit au rabbin Goldstein : "Je crois au dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, mais non dans un Dieu qui se préoccuperait du destin et des actes des êtres humains".

Le nombre d'or, c'est ce nombre (déjà connue par de nombreuses civilisations anciennes) qui, appliqué à la géométrie, permet d'atteindre l'harmonie par une distribution harmonieuse de la forme.

Le nombre d'or est-il dès le départ plus grand que nous ou bien une règle spontanée nécessaire à l'auto-organisation du vivant ? Nul ne le sait. Ce qui est évident, c'est que l'harmonie repose sur lui. Et que cette harmonie on la trouve particulièrement dans les œuvres de Grant Wood.

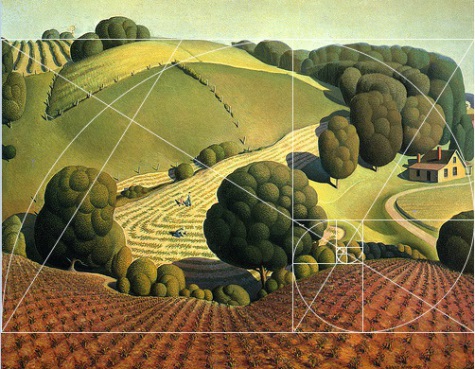

Grant Wood -Young Corn - 1931

Comme dans ce tableau ci-dessus où la nature recouvre l'angoisse humaine de son édredon chaud et douillet.

De nombreuses reproductions de ce tableau d'inspiration naïve ornaient les murs des foyers américains.

Ce paysage du Middle West aux formes simplifiées et apaisantes semble consoler les hommes. C'est comme un talisman pictural pour celui qui en possède une reproduction.

Il est habilement construit et fait penser, par sa stylisation, à certains paysages de Félix Vallotton.

Cette campagne molletonnée et bien rangée évoque d'abord par son relief, le mamelon maternel. La nature s'étale comme un édredon chaud, douillet et assez réconfortant pour être tirée sur l'angoisse humaine.

Mais c'est avant tout un modèle d'équilibre et d'harmonie parfaitement distribuée autour du nombre d'or.

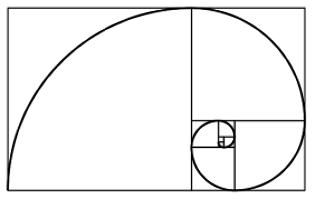

L'étude des oeuvres de Grant Wood à l'aide d'une spirale logarithmique (spirale d'or) est édifiante (la spirale d'or est une application géométrique du nombre d'or. Elle utilise les quarts de cercles inscrits dans chaque carré - prendre un rectangle d'or au départ - dont le grand côté équivaut au paetit multiplié par 1,618, puis lui enlever lui un carré dont le côté est égal à la largeur du rectangle pour obtenir un nouveau rectangle d'or, plus petit. Et continuer ainsi de suite.

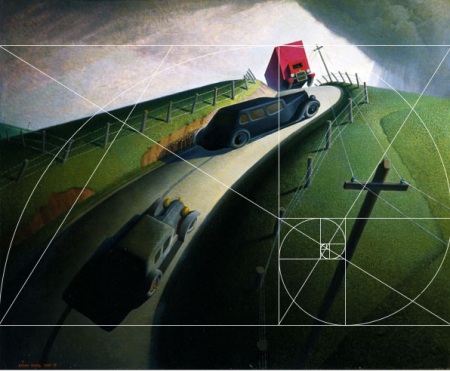

Grant Wood, qui avait à la base une solide formation d'ébéniste et de ferronnier, exerça pendant des années la profession de décorateur d'intérieur. Il n'est donc pas étonnant que, comme dans l'oeuvre ci-dessous, il distribue (consciemment ou inconsciemment) son dessin selon le tracé d'une volute (un motif récurrent dans l'art de la ferronnerie).

Death on the Ridge Road -Grant Wood

Ce Golgotha routier est parfaitement construit autour du nombre d'or. Les poteaux électriques lugubres s'y dressent comme des croix, l'inquiétant camion rouge qui arrive dans une lumière apocalyptique a la couleur du sang, la route est sinueuse comme le destin, les automobiles sont trapues et sombres comme des corbillards. Tous les éléments qui constituent le tableau sont habilement distribués selon les règles du nombre d'or pour obtenir une tension dramatique maximum.

De nombreux artistes ont fidèlement construit leurs œuvres d'après les règles du nombre d'or (Seurat, Dali, Le Corbusier et Paul Sérusier).

Ce dernier écrivait dans son ABC de la peinture :

"Orner une surface, c'est en souligner les bonnes proportions. J'appelle bonnes proportions les proportions sur lesquelles est construit le monde extérieur, y compris notre corps; ce sont celles qui reposent sur les nombres premiers les plus simples, leur produits, leurs carrés et leurs racines carrées", ou encore dans sa correspondance :

"Je crois actuellement que la seule chose que puisse faire un artiste est d'établir une harmonie, en formes et en couleurs" et "L'harmonie est le seul moyen, comme la prière, de nous mettre en communication avec Dieu. Tout le reste, dans l'art, n'est qu'une illustration, sentiment personnel, individualisme, poésie humaine , etc." - Lettre à J. Verkade - 1906.

Paul Sérusier a appliqué les règles du nombre d'or dans de nombreux tableaux comme dans "La lutte Bretonne :

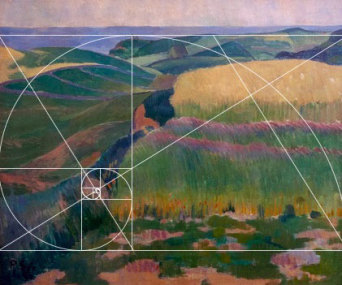

L'emploi de la divine proportion semble plus évident dans les pures compositions que dans la peinture de paysage. Si le paysage nous est donné à voir, il est, après l'immédiate perception rétinienne, analysé, évalué, apprécié sensiblement par notre être. Sa reproduction par l'artiste (à moins d'opter pour une déconstruction et recomposition) est toujours en fait, dépendante du respect d'une certaine cohérence spatiale. Cela ne laisse guère à l'artiste que le choix d'un cadrage judicieux (à la manière d'un photographe) pour remplir au mieux les conditions de la divine proportion. Quoi qu'il en soit, nous cherchons toujours de manière consciente ou inconsciente le meilleur angle pour apprécier les choses. Comme ci-dessous dans cette œuvre de l'artiste Philéas.

OU encore chez Sérusier :

Dans Les Blés verts au Pouldu, Paul Serusier

Mais pour certains artistes comme Hans Hartung l'utilisation du nombre d'or dans ses travaux artistiques est un carcan dont il faut se libérer pour retrouver la spontanéité créative :

« J’en avais assez. Un beau jour, j’envoyai tout au diable et je sortis mes anciens dessins, je retournai à mes taches des années 1922-1924. […] Et je retrouvai la liberté de peindre"

Libéré de cette contrainte, Hans Hartung sera un des précurseurs de l'art informel, de l'Action painting et du geste libre de l'abstraction lyrique. Mais la vérité absolue du trait n'est-elle pas elle-même aiguillée par une règle éternelle ?

Chez tous les artistes de la grande épopée de l'art informel, on trouve en filigrane la nécessité de trouver un équilibre, comme si une loi invisible guidait leur main. La jubilation initiale de l'acte libre n'est pas aussi désordonnée qu'il y paraît.

Le nombre d'or rend les choses évidentes. Qu'il soit une simple règle mathématique en cours dans le cosmos ou l'émanation incompréhensible d'une "source" transcendantale, peu importe. Il peut certes irriter certains analystes scientifiques frigides résolument allergiques au merveilleux, mais l'harmonie est bel et bien là quand l'artiste l'utilise pour organiser sa composition.

Hans Hartung - Lithographie